Campaña de Cuaresma 2025

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

El santo anglicano convertido al catolicismo y una de las figuras más importantes para la Iglesia católica en el siglo XIX, John Henry Newman, escribió en 1860 este Vía Crucis.

Aunque fue escrito específicamente como texto devocional para su época, todavía es capaz de despertar interés y estimular reflexiones en la actualidad.

Tanto es así que, en el año 2001, san Juan Pablo II lo propuso como reflexión para el célebre evento del Viernes Santo en el Coliseo romano. Una reflexión que merece la pena hacer hoy:

Salir de casa de Caifás, arrastrado ante Pilato y Herodes, ridiculizado, golpeado y escupido; su espalda rota por los azotes, su cabeza coronada de espinas…

Jesús, que en el último día juzgará al mundo, es Él mismo condenado por jueces injustos al tormento y a una muerte abyecta.

Jesús es condenado a muerte. Su sentencia está firmada; y ¿quién la ha firmado más que yo, cada vez que caigo en el pecado?

Caí, perdí la gracia que me habías dado en el bautismo. Mis pecados mortales fueron vuestra sentencia de muerte, oh Señor.

El inocente sufrió por los culpables. Esos pecados míos fueron las voces que gritaron "¡crucifícale!".

Ese afecto, ese gusto del corazón con que los cometí fueron el asentimiento que Pilato dio a la multitud vociferante.

Y la dureza de corazón que vino luego, mi disgusto, mi inquietud, mi orgullosa impaciencia, mi terca insistencia en ofenderte, el amor al pecado que se apoderó de mí, ¿qué eran si no los golpes y blasfemias con que los soldados y la plebe te recibieron?

¿No ejecutaron estos sentimientos míos, rebeldes e impetuosos, la sentencia que Pilato había pronunciado?

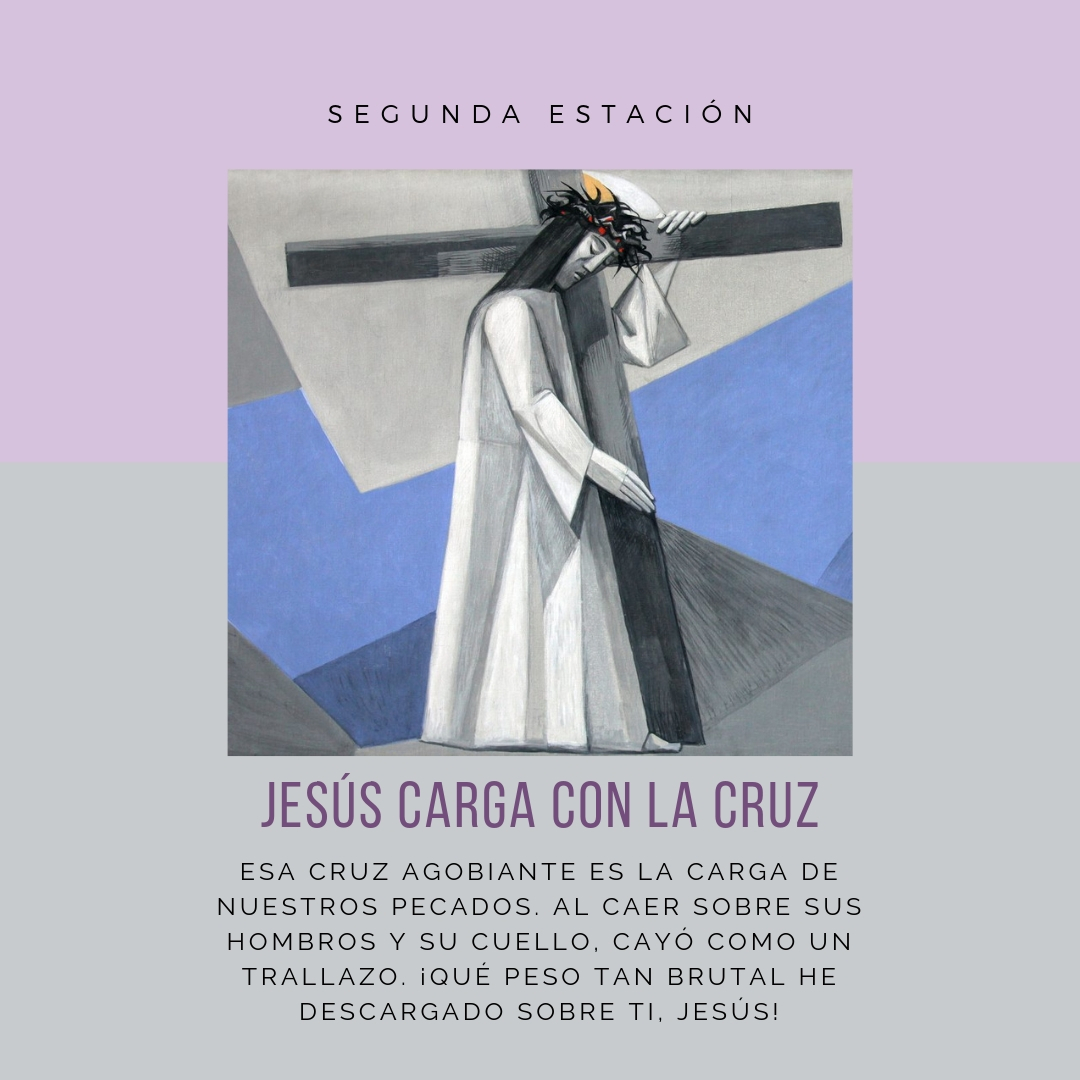

Sobre sus hombros rotos le ponen una Cruz pesada y maciza, que ha de soportar su peso cuando llegue al Calvario.

Él la toma con dulzura, mansamente y con el corazón alegre, porque esa Cruz va a ser la salvación de la humanidad.

Eso es cierto; pero recuérdalo: esa Cruz agobiante es la carga de nuestros pecados. Al caer sobre sus hombros y su cuello, cayó como un trallazo.

¡Qué peso tan brutal he descargado sobre Ti, Jesús! Aunque estabas completamente preparado –porque todo lo ves en la tranquila visión de tu mente clara–, tu cuerpo frágil se tambalea cuando la Cruz cae sobre Ti.

¡Qué miserable he sido alzando mi mano contra Dios! ¿Cómo iba a pensar siquiera que me perdonaría, de no ser porque Él mismo anunció que esta amarga Pasión la sufría para poder perdonarnos?

Yo reconozco, Jesús –y siento angustia en mi corazón arrepentido, que mis pecados te han golpeado la cara, han llenado de moratones tus brazos adorables, han destrozado tu carne con hierros, te han clavado a la Cruz y te han dejado morir ahí lentamente.

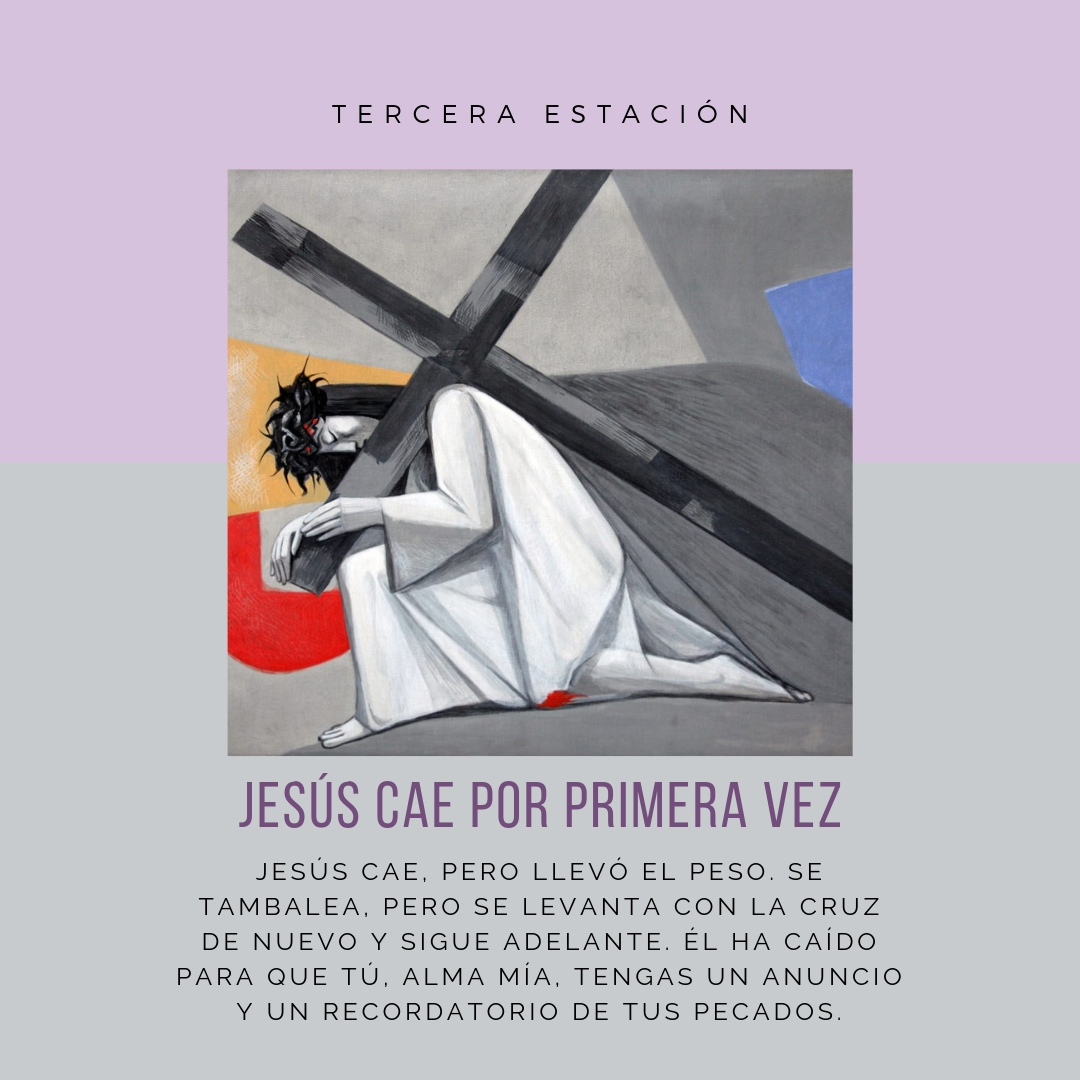

Jesús, doblado bajo el peso del madero alargado e irregular que lleva arrastrando, avanza lentamente entre las burlas e insultos de la multitud.

La agonía en el huerto, suficiente para extenuarle, fue sólo el principio de otros muchos sufrimientos. Con todo su corazón, sigue adelante pero le fallan las fuerzas y cae.

Sí; es lo que temía. Jesús, mi Señor fuerte y poderoso, es por un momento más débil que nuestros pecados. Jesús cae, pero llevó el peso. Se tambalea, pero se levanta con la Cruz de nuevo y sigue adelante.

Él ha caído para que tú, alma mía, tengas un anuncio y un recordatorio de tus pecados.

Me arrepentí de mis pecados y, durante un tiempo, fui adelante; pero al final la tentación me venció y me vine abajo.

De repente, pareció que todos mis buenos hábitos desaparecerían; como si me despojaran de un vestido, así de rápida y completamente perdí la gracia.

En ese momento miré a mi Señor… Se había desplomado. Me cubrí la cara con las manos, en un estado de tremenda confusión.

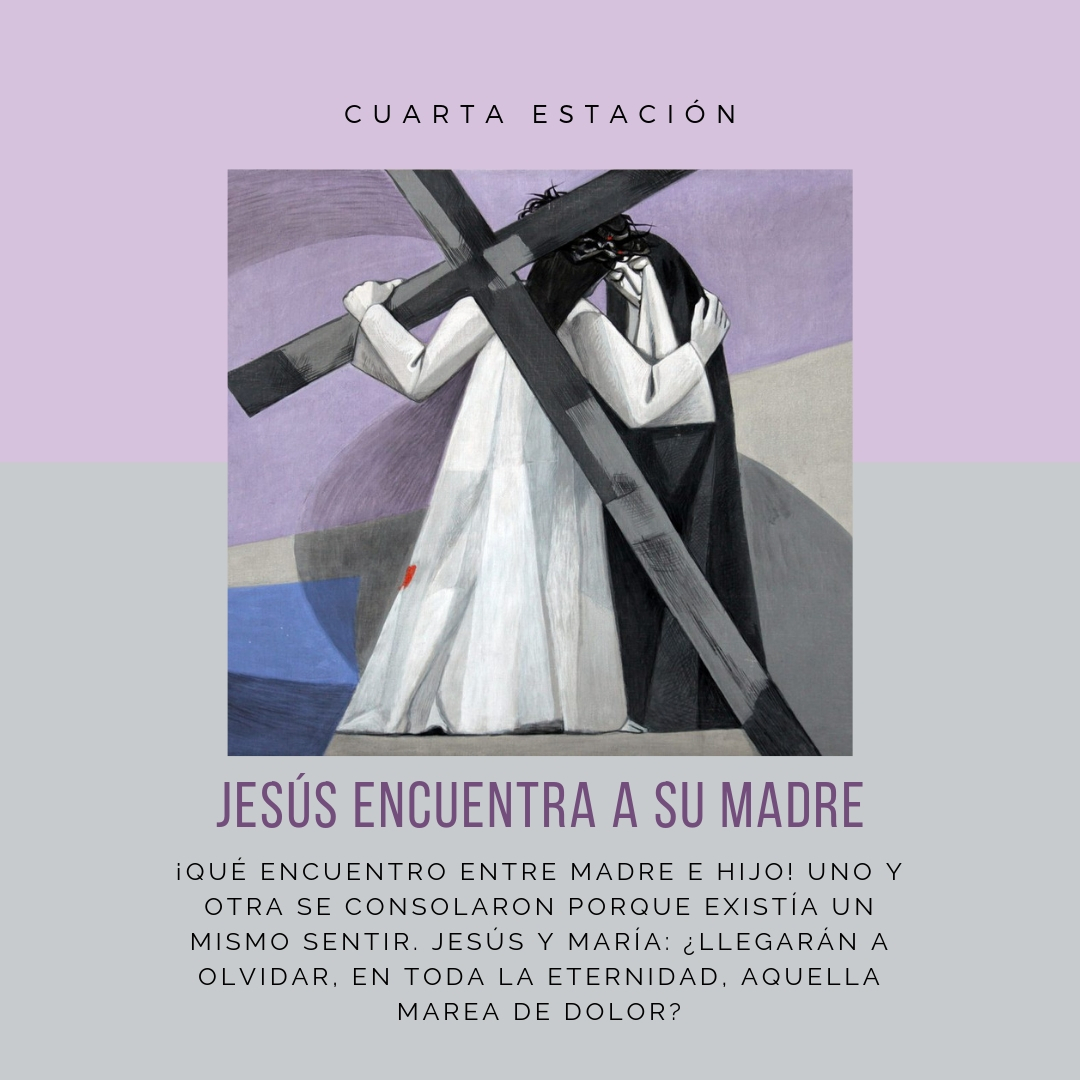

Jesús se pone en pie; se ha herido en la caída, pero sigue adelante con la Cruz sobre los hombros. Va encorvado, pero alza la cabeza un momento y ve a su Madre. Se miran sólo un instante, y Él avanza.

De ser posible, María hubiera preferido padecer ella todos los sufrimientos de su Hijo, antes que estar lejos y no haberlos presenciado.

También para Él fue un alivio, una brisa fresca y consoladora, verla, ver su triste sonrisa entre las miradas y ruidos que le cercan.

Ella le había visto en su plenitud humana y en su gloria, había contemplado su rostro, fresco de paz e inocencia divinas.

Ahora le veía tan cambiado, tan deformado que lo reconoció con dificultad, sólo por esa mirada que le dirigió, profunda, intensa, llena de paz.

Ahora me cargaba con el peso de los pecados del mundo, el rostro de Jesús, santidad absoluta, exhibía la imagen de todas las maldades.

Parecía un criminal que esconde una culpa horrible. Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros.

Ni uno solo de sus rasgos, ninguno de sus miembros expresaba sino culpa, maldición, castigo, angustia.

¡Qué encuentro entre Madre e Hijo! Uno y otra se consolaron porque existía un mismo sentir. Jesús y María: ¿llegarán a olvidar, en toda la eternidad, aquella marea de dolor?

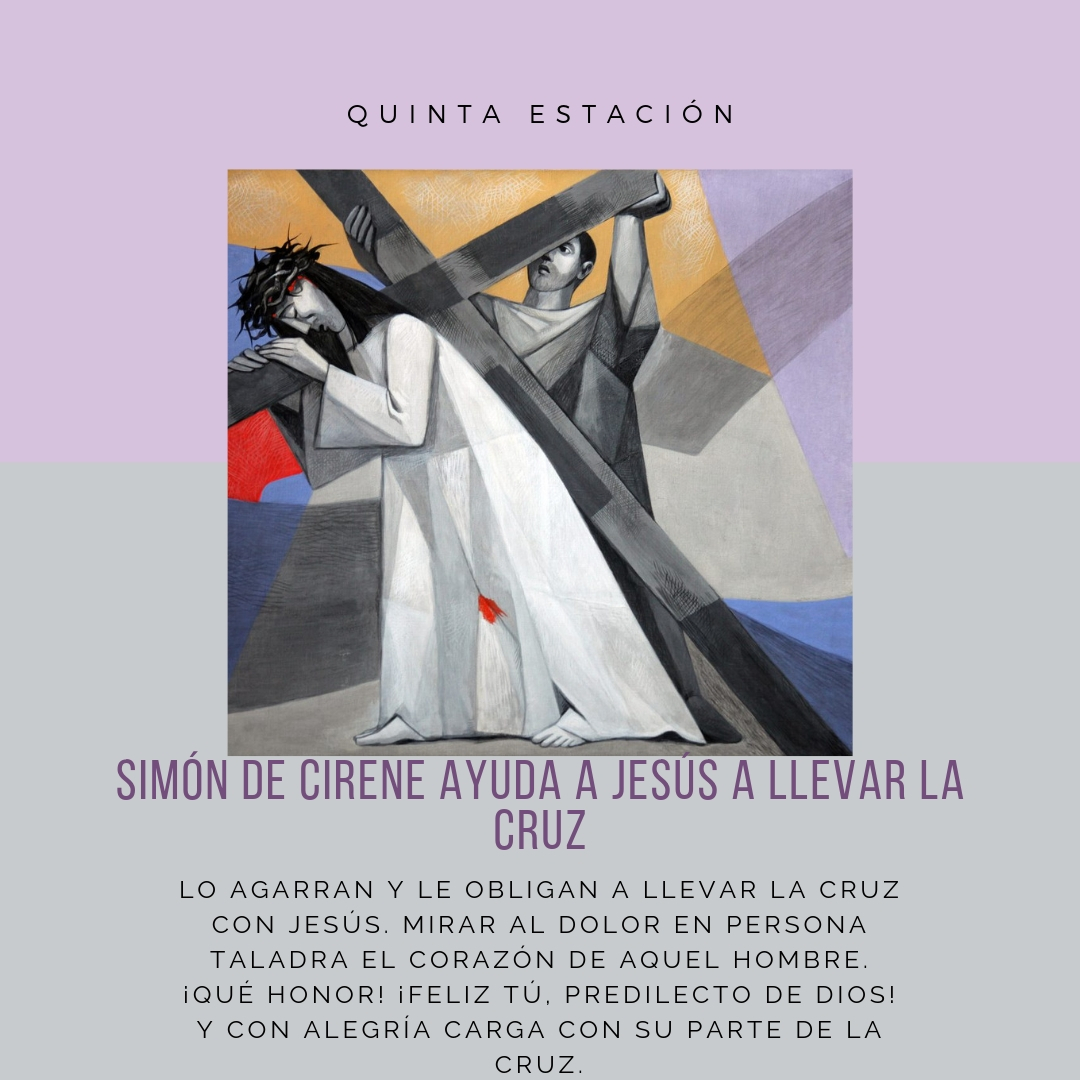

Las fuerzas terminan por fallarle del todo y ya no puede seguir. Los verdugos, perplejos, se quedan parados. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a llegar al Calvario?

Pronto se fijan en uno que parece fuerte y ágil, Simón de Cirene. Lo agarran y le obligan a llevar la Cruz con Jesús.

Mirar al dolor en persona taladra el corazón de aquel hombre. ¡Qué honor! ¡Feliz tú, predilecto de Dios! Y con alegría carga con su parte de la Cruz.

Ha sido por la oración de María. Jesús oraba, pero no por Él; sólo que pudiera beber hasta el final el cáliz del dolor y cumplir la voluntad de su Padre.

Pero ella actuó como una madre: fue tras Él con la oración, ya que no podía ayudarle de otra manera.

Ella envió a aquel hombre a ayudarle. Ella hizo que los soldados vieran que podían acabar con Él.

Madre amable, haz lo mismo con nosotros. Pide siempre por nosotros, Madre Santa; mientras estemos en el camino, ruega por nosotros, sea cual sea nuestra Cruz.

Pide por nosotros, caídos, y nos levantaremos. Pide por nosotros cuando el dolor, la angustia o la enfermedad nos lleguen. Pide por nosotros cuando nos hunda el poder de la tentación y envíanos un fiel siervo tuyo a socorrernos.

Y si merecemos reparar por nuestros pecados en la otra vida, mándanos un Ángel bueno que nos dé momentos de respiro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Mientras Jesús asciende la colina lenta y pesadamente, bañado en el sudor de la muerte, una mujer se abre paso entre la muchedumbre y le seca el rostro con un lienzo. En pago por su compasión, el sagrado rostro queda impreso en la tela.

Aquella ayuda enviada por la ternura de una Madre no fue todo. Sus oraciones llevaron a Verónica, lo mismo que a Simón, hasta Jesús. A Simón para un trabajo de hombre; a Verónica, de mujer.

Ella le sirvió mientras pudo con su afecto. Lo mismo que la Magdalena vertió el ungüento en el banquete, Verónica le ofreció su lienzo en la Pasión. "¿Qué más no haría yo?", decía. "Ojalá tuviera la fuerza de Simón, para cargar yo también con la Cruz".

Pero sólo los hombres pueden ayudarle a Él, Sumo Sacerdote, cuando ofrece el solemne sacrificio.

Jesús, concédenos servirte según nuestra situación y, lo mismo que aceptaste ayuda en tu hora de dolor, danos el apoyo de tu gracia cuando el Enemigo nos ataque.

Siento que no puedo resistir la tentación, el cansancio, el desaliento y el pecado; entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios?

Caeré, Amado Salvador mío, es seguro que caeré, si Tú no renuevas mis fuerzas, como las águilas, y me llenas de vida por dentro con el amoroso toque de tus sacramentos.

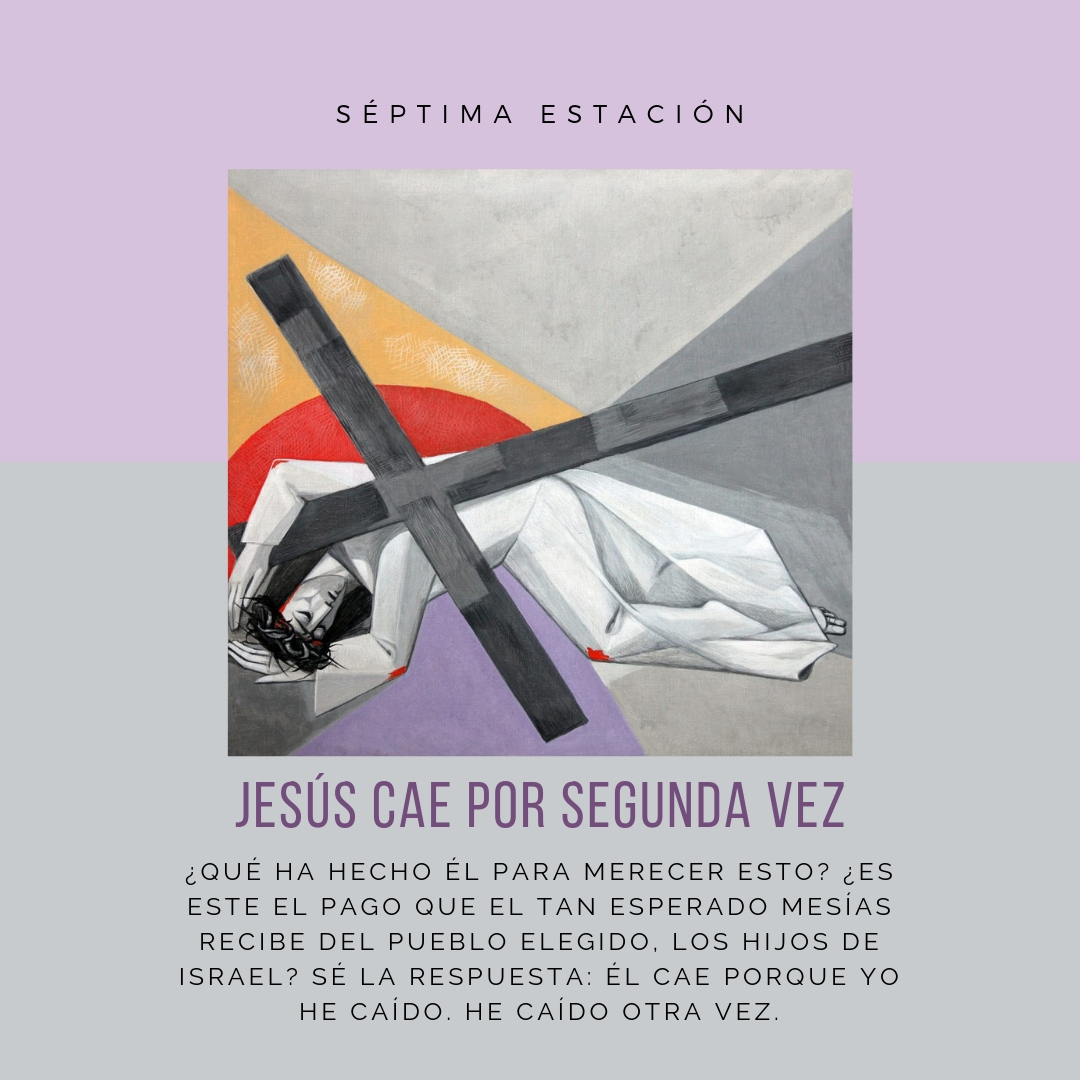

A cada paso crecen el dolor de sus heridas y la pérdida de sangre. Los miembros le fallan otra vez y Jesús cae al suelo.

¿Qué ha hecho Él para merecer esto? ¿Es este el pago que el tan esperado Mesías recibe del pueblo elegido, los hijos de Israel? Sé la respuesta: Él cae porque yo he caído.

He caído otra vez. Yo sé bien que sin Tu gracia, Señor, no puedo mantenerme en pie; creía estar cerca de Ti pero he perdido tu gracia una vez más.

He dejado enfriar mi devoción, he cumplido tus mandamientos de manera rutinaria y formal, sin afecto interior; así he ido también a los sacramentos, a la Eucaristía.

Me volví tibio. Creí que la batalla había terminado, y dejé de luchar. No tenía una fe viva, perdí el sentido de lo espiritual.

Cumplía mis deberes por puro hábito y porque los demás lo vieran. Yo debía ser una criatura completamente renovada, vivir de fe, de esperanza, de amor; pero pensaba más en este mundo que en el que ha de venir.

Terminé por olvidar que soy siervo de Dios, seguí el camino ancho que lleva a la destrucción y no el otro, estrecho, que lleva a la vida. Así me aparté de Ti.

Al ver los sufrimientos de Jesús, las santas mujeres sienten tal punzada de dolor que, sin importarles las consecuencias, gritan su pena y le compadecen a voces.

Jesús se vuelve a ellas: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí sino por vosotras y por vuestros hijos".

Señor, ¿soy yo uno de esos hijos pecadores por los que Tú invitas a llorar?

"No lloréis por Mí, que soy el Cordero de Dios y, por voluntad propia, estoy pagando por los pecados de los hombres. Sufro ahora, pero después triunfaré, y cuando triunfe, las almas por las que ahora muero serán mis amigos más queridos o enemigos inmerecidos".

¿Es posible? ¿Cómo soportar el pensamiento de que Tú, Señor, lloraste por mí –¡Tú lloraste por mí!– como lloraste por Jerusalén?

¿Es posible que, por tu Pasión y Muerte, yo me pierda en vez de ser rescatado? Señor, no me dejes.

¡Soy tan poca cosa, hay tal miseria en mi corazón y tan poca fuerza en mi espíritu para hacerle frente!

Señor, ten piedad de mí. Es tan difícil apartar de mi corazón el espíritu del mal... Sólo Tú puedes echarlo lejos.

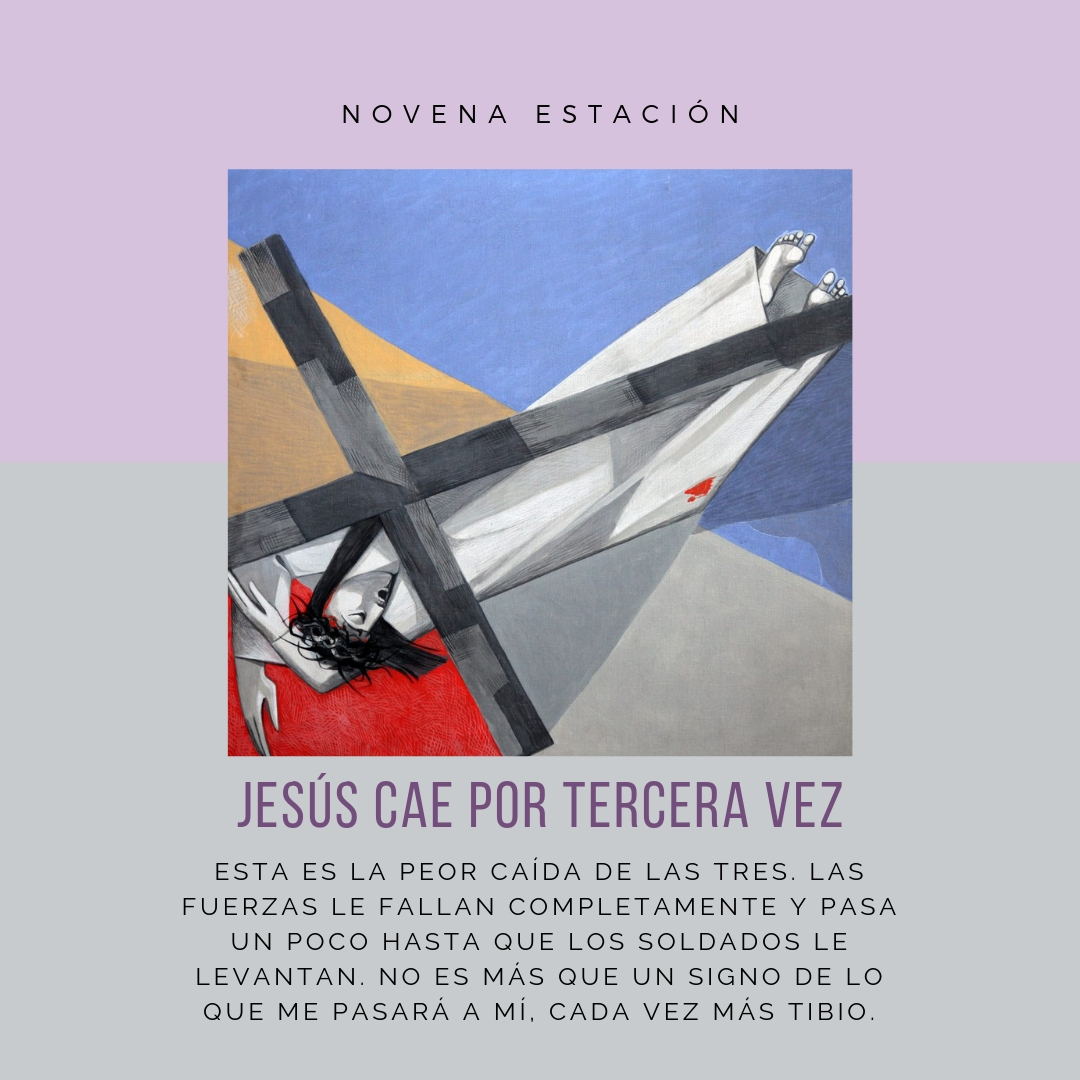

Ya casi había alcanzado lo alto del Calvario, pero antes de llegar al punto donde va a ser crucificado, Jesús cae otra vez; y de nuevo es arrastrado y empujado brutalmente por los soldados.

Esta es la peor caída de las tres. Las fuerzas le fallan completamente y pasa un poco hasta que los soldados le levantan. No es más que un signo de lo que me pasará a mí, cada vez más tibio.

Desde el principio Jesús ve el final. Pensaba en mí mientras se arrastraba subiendo la colina del Calvario.

Veía que yo volvería a caer, a pesar de tantas advertencias y ayudas. Vio que pondría la confianza en mí mismo y que entonces el enemigo me sorprendería con tentaciones.

Yo creía conocer mis defectos; sabía dónde era fuerte, pero Satanás fue hacia ese punto débil, mi autosuficiencia, e hizo estragos.

Me faltaba humildad. Creía que a mí el mal no podía tocarme, que había superado el peligro de pecar; pensaba que era fácil ir al cielo y no estaba vigilante. Todo por orgullo. Por eso caí de nuevo, por tercera vez.

Por fin llega al lugar del sacrificio y se preparan para crucificarle. Desgarran sus vestiduras sobre su cuerpo sangrante, que queda expuesto –Él, Santo de los Santos– a la mirada y al burdo griterío de la multitud.

Tú, Señor, fuiste despojado de todo en tu Pasión y expuesto a la curiosidad y a la burla de la gente; haz que me desprenda de mí mismo, aquí y ahora, para que en el último día no me cubra de bochorno ante los ángeles y los hombres.

Tú soportaste la vergüenza del Calvario para librarme a mí de la vergüenza del Juicio Final. Tú, que nada tenías de que avergonzarte, sufriste vergüenza por haber tomado la naturaleza humana.

Cuando te quitaron los vestidos, tu cuerpo inocente fue humilde y amorosamente adorado por los ángeles más escogidos: te rodearon mudos de asombro, atónitos de tu belleza, temblando ante tu anonadamiento.

Señor, ¿qué sería de mí si me tomaras y, despojado del ropaje de tu gracia, me vieran tal como soy realmente? ¡Cuánta suciedad! Incluso limpio de pecado mortal, ¡cuánta miseria en mis pecados veniales!

¿Cómo voy a presentarme ante los ángeles y ante Ti si Tú no quemas tanta lepra con el fuego del Purgatorio?

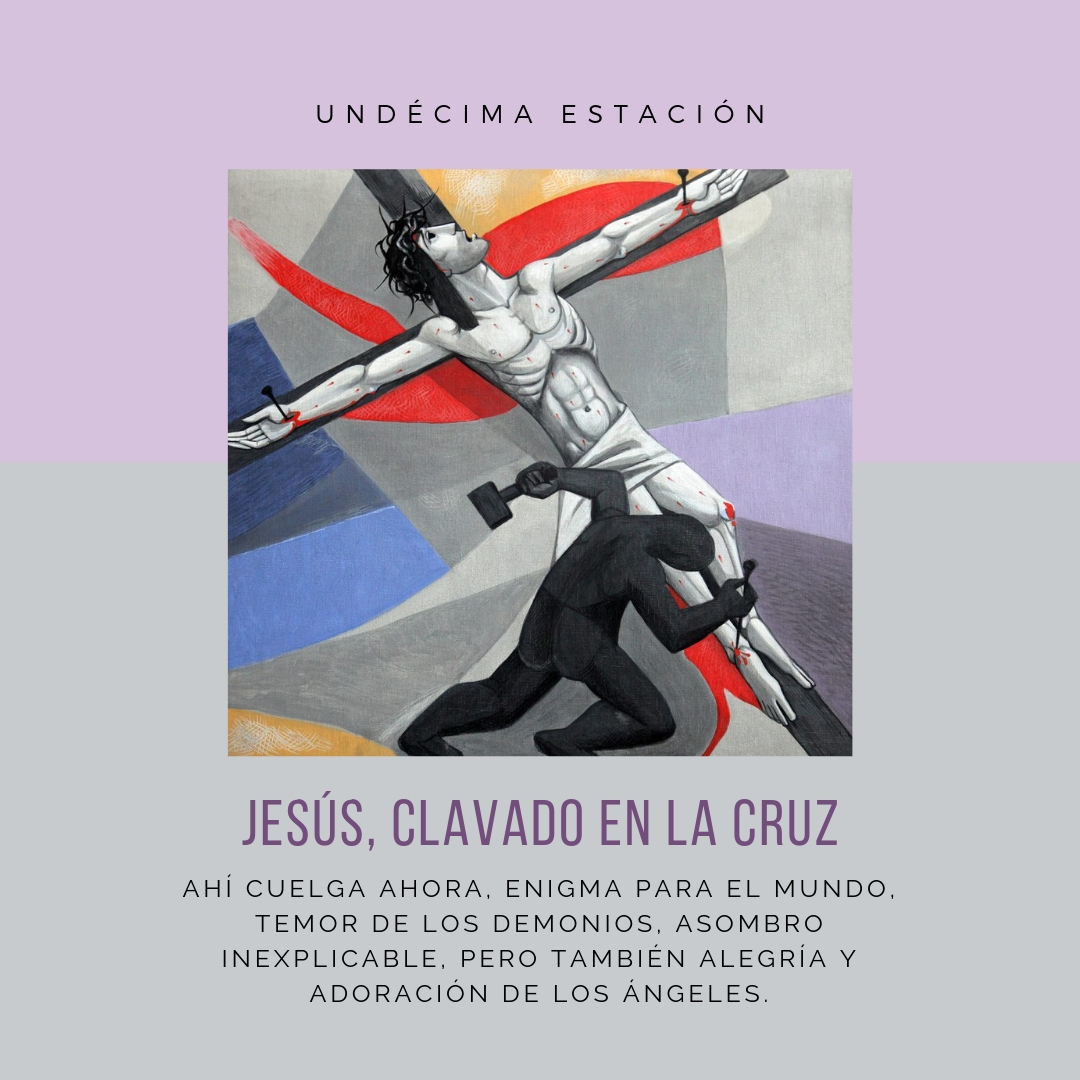

Fijan a Jesús en la Cruz, tendida sobre el suelo. Con mucho esfuerzo y después de bandearse pesadamente a un lado y otro, la Cruz acaba por hincarse en el hueco abierto en la tierra.

O quizá –como piensan otros– la Cruz es primero erguida y luego, Jesús alzado y clavado al madero.

Mientras los verdugos clavan salvajemente los enormes clavos, Él se ofrece al Padre Eterno en rescate por la humanidad. Caen los martillazos, la sangre salta.

Sí; pusieron en alto la Cruz, colocaron una escalera y habiéndole desnudado, le hicieron subir.

Agarrando débilmente con las manos la escalera, los peldaños, subiendo con esfuerzo, lentos e inseguros los pies, y resbalando, si los soldados no estuvieran allí para sujetarle, habría caído al suelo.

Al alcanzar la base para apoyar los pies, se giró con modestia y dulzura hacia la muchedumbre enfurecida, alargando las manos como si quisiera abrazarles.

Después, con amor, puso sus manos en el travesaño esperando a que los verdugos, con clavos y martillos, perforaran sus manos y le clavaran a la Cruz.

Ahí cuelga ahora, enigma para el mundo, temor de los demonios, asombro inexplicable, pero también alegría y adoración de los Ángeles.

Jesús, tres horas colgado. En ese tiempo, reza por quienes le matan, promete el Paraíso al ladrón arrepentido y entrega su Madre Bendita al cuidado de san Juan. Con todo ya cumplido, inclina la cabeza y entrega el espíritu.

Ya ha pasado lo peor. El Santo, muerto, se ha ido. El más compasivo de los hijos de los hombres, el que ha derrochado más amor, el más santo, ya no está.

Jesús ha muerto y en su muerte ha muerto mi pecado. De una vez por todas, ante los hombres y ante los ángeles, rechazo el pecado para siempre.

En este momento me entrego a Dios del todo. Amar a Dios será mi primordial empeño. Con la ayuda de su gracia crearé en mi corazón aborrecimiento y dolor profundo por mis pecados.

Me empeñaré en detestar el pecado, tanto como antes lo amé. En las manos de Dios me pongo, y no a medias sino del todo, sin reservas.

Te prometo, Señor, con la ayuda de tu gracia, huir de las tentaciones, evitar toda ocasión de pecado, escapar enseguida de la voz del Maligno, ser constante en la oración: morir al pecado, para que Tú no hayas muerto en la Cruz por mí, en vano.

La gente se ha ido a casa. El Calvario queda solitario y en silencio; sólo Juan y las santas mujeres están allí.

Llegan José de Arimatea y Nicodemo, bajan de la Cruz el cuerpo de Jesús, y lo ponen en brazos de María.

Por fin, María, tomas posesión de tu hijo. Ahora que sus enemigos ya no pueden hacer más, te lo dejan, como un despojo.

Mientras esos amigos inesperados hacen su difícil tarea, tú le miras con pensamientos que jamás encontrarán palabras.

Tu corazón lo atraviesa aquella espada de que habló Simeón. Madre dolorosa, en tu dolor hay una alegría aún más grande.

La alegría que iba a venir te dio fuerzas para permanecer junto a Él colgado de la Cruz. Con más fuerza ahora, sin desvanecerte, sin temblar, recibes su cuerpo en tus brazos, en tu regazo maternal.

Eres inmensamente feliz ahora que ha vuelto a ti. De tu casa salió, oh Madre de Dios, con toda la fuerza y la belleza de su Humanidad; a ti vuelve descalabrado, hecho pedazos, mutilado, muerto.

Y, a pesar de todo, Madre Bendita, más feliz eres en este momento atroz que aquel día de las bodas, cuando estaba a punto de irse; pero a partir de ahora, el Salvador Resucitado nunca más se separará de ti.

Sólo tres cortos días, un día y medio… María tiene que dejarte. Todavía no ha resucitado.

Los amigos lo toman de sus brazos y lo ponen en una sepultura digna. Y la cierran con cuidado, hasta que llegue el momento de su Resurrección.

Reposa, duerme en paz un poco, en la quietud del sepulcro, amado Señor nuestro, y después levántate y reina sobre tus hijos para siempre.

Como las fieles mujeres, también nosotros te velaremos, porque todo nuestro tesoro, nuestra vida entera, está puesta en Ti.

Y cuando nos llegue la hora de morir, concédenos, dulce Jesús, dormir en paz nosotros también el sueño de los santos.

Que durmamos en paz ese breve intervalo entre nuestra muerte y la resurrección de todos los hombres.

Guárdanos del enemigo, sálvanos del castigo eterno. Que nuestros amigos nos recuerden y recen por nosotros, Señor.

Que por el sacrificio de la Misa las penas del Purgatorio –que hemos merecido y que sinceramente aceptamos– pasen pronto.

Concédenos momentos de alivio allí, envuélvenos en santas esperanzas y acompáñanos mientras reunimos fuerzas para subir a los Cielos.

Permite a nuestros Ángeles Custodios que nos ayuden a remontar aquella escala de gloria que vio Jacob y que lleva de la tierra al cielo.

Y al llegar, que las puertas de lo Eterno se abran ante nosotros con música de Ángeles, que nos reciba san Pedro y que nuestra Señora, la gloriosa Reina de los santos, nos abrace y nos lleve a Ti y tu Padre Eterno y a tu Espíritu, tres Personas, Un solo Dios, para participar en su Reino por los siglos de los siglos.

Fuente: newmanreader.org