Corremos el riesgo de acostumbrarnos demasiado a nuestra vida y no ser audaces nunca. Siento a veces que me puedo convertir fácilmente en un burócrata, perder el sentido de la vida, dejar de valorar lo verdaderamente importante, quedarme prendido en lo accesorio.

Necesito recordar dónde tiene que estar el corazón anclado, enraizado. Lo que me debe importar y lo que no debe alterar mi estado de ánimo.

Corro el riesgo de perderme en elucubraciones mentales lejanas a la vida y dejar de auscultar a Dios en el corazón de las personas. Allí donde está Cristo herido, caminando entre los hombres.

Tengo miedo de atarme al año que pasa, coleccionando recuerdos, construyendo la eternidad a base de calendarios. Pero sé que la vida es eso. Vivir el hoy como si fuera ya el cielo. Anhelar el mañana confiando que no vamos solos. Sin perder nunca la conciencia de que estoy sembrando para Dios. Le llevo a Él. O Él me lleva.

El Papa nos invitaba hace poco a visitar los cementerios para ver toda esa gente que un día pensó que era inmortal. Pero no lo fueron. Esta vida es caduca. Al mirar las tumbas nos damos cuenta de lo importante, asumimos que estamos de paso por estos caminos.

A veces yo mismo me olvido de la caducidad. Me centro en mí mismo, en mis planes. Me ato a mi presente como si fuera un seguro. Pero el presente sólo es presente, no es eterno. No dura siempre. Las cosas cambian. Todo pasa. Las cosas malas y las buenas.

Y la vida, como algunos dicen, da muchas vueltas. Y esas vueltas en ocasiones tan temidas, en realidad, no son tan malas. Nos colocan en nuestro sitio. Nos permiten darnos cuenta de lo que nos importa de verdad. De lo que realmente vale la pena.

Por eso, al acabar un nuevo año, besamos de rodillas la historia transcurrida. Porque es historia santa, sagrada, bendecida por Dios, tocada por sus pies.

El tiempo que pasa va haciéndonos. No necesariamente más viejos. No más caducos. Nos va haciendo mejores o peores, más de Dios o más del mundo. Todo suma o resta, cuenta o no cuenta.

Por eso es bonito mirar y ver qué ha pasado a lo largo de estos meses. ¿Qué hemos vivido en el corazón? ¿Qué nos ha sucedido a lo largo de este año jubilar, año de gracias? ¿Qué ha pasado en mi vida, en mi familia de Schoenstatt? ¿En qué hemos crecido? ¿Qué desafíos nuevos han surgido?

La vida se compone de actos, pensamientos, palabras, emociones. Se compone de la sangre que entregamos al dar la vida. Del amor que ha crecido o ha menguado a cada paso. Se compone de abrazos, de encuentros, de silencios, de respeto.

Lo sabemos, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Quien siembra amor, cosecha vida y esperanza. Quien se niega a sí mismo es capaz de sembrar paz con humildad. ¡Qué difícil ser humildes, tierra y polvo!

¿Qué siembro yo? No sé bien cuál es la semilla que llevo en mis manos. A veces creo que omito más de lo que hago. Que hablo más de lo que callo. Que evito hacer más de lo que quisiera amar. No lo sé.

Acaba un año. Días completos. Meses. Y el alma se siente incompleta. Me doy cuenta de la finitud de mis gestos. De la torpeza de mi deseo de ser eterno. Abrazo los días pretendiendo retenerlos un instante más, un minuto, que duren. Se escapan.

Un año completo. Y yo sigo incompleto. Algo le falta a la vida. Me gusta vivir así. Buscando, anhelando, soñando. Incompleto. Bebiendo del río de la vida. Sumergiéndome en el mar de las misericordias de Dios. Porque en Él un año vale lo que mil años. En él todo el tiempo se hace eterno.

¿Por qué te aferras al tiempo con tanta nostalgia?

DR /Aleteia

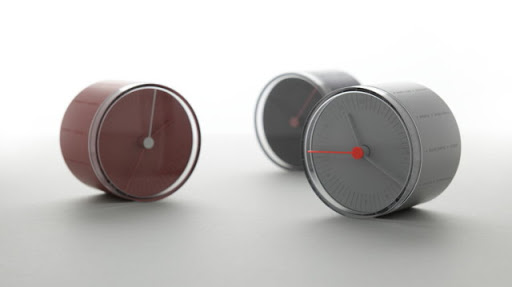

world clock

Carlos Padilla Esteban - publicado el 04/01/15

Tags:

Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia. Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

- 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.

- Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno

- Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.

- Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.

- 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.

- Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.

- Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

Oración del día

Top 10

Ver más

Newsletter

Recibe gratis Aleteia.